“그럼에도 저 너머 세계의 이연이 보민을 이곳으로 초대했다. 보여주고 싶어. 이연을 붙들어 주었던, 이연을 살게 했던 그 세계들을 보여주고 싶어서.”

-김초엽, 「비구름을 따라서」

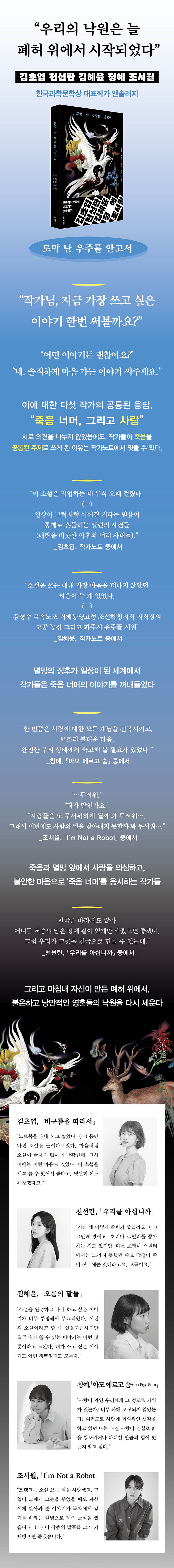

「비구름을 따라서」는 죽은 룸메이트 ‘이연’의 이름이 적힌 추도식 초대장이 도착한다는 미스터리한 상황에서 시작된다. 처음엔 장난이라 여겼던 화자 ‘보민’은 집 안 곳곳에서 계속 발견되는 초대장과 제멋대로인 날짜, 이름을 보며 점차 이상한 감각에 휩싸이고, 끝내 이연이 직접 보낸 것이라는 막연한 확신을 품게 된다. 보민은 초대장을 따라 낯선 추모식장으로 향하고, 그곳에서 과거 이연과 인연이 있었던 ‘정 실장’과 ‘승희’를 마주한다. 각기 다른 정보를 담은 초대장을 들고 온 이들과 함께 보민은 이연의 흔적을 더듬기 시작하는데, 그 중심에는 ‘노바 파우치’라는 보드게임이 있다. 뽑은 토큰을 단서로 상상의 세계를 펼쳐가는 이 게임은 이연이 자주 이야기하던 ‘반투막 너머의 세계’를 연상시켰고, 보민은 정 실장과 승희의 이야기를 통해 그 세계가 단순한 상상이 아닐 수 있음을 깨닫는다. 세 사람은 점차 현실과 비현실의 경계를 넘나드는 이연과의 마지막 기억 조각들을 맞춰가며, 그 끝에서 이연의 세계를, 그리고 이연을 기억하는 자신의 세계를 마주하게 된다.

“천국은 바라지도 않아. 어디든 저승의 남은 땅에 같이 있게만 해줬으면 좋겠다. 그럼 우리가 그곳을 천국으로 만들 수 있는데.“

-천선란, 「우리를 아십니까」

「우리를 아십니까」는 인간으로 살아가기 어려운 건강 상태에 놓인 화자가 존엄사를 앞두고 좀비에게 물린 뒤, 인간도 좀비도 아닌 존재로 깨어나며 시작된다. 오랜 혼수 끝에 눈을 뜬 화자는 자신처럼 인간도 좀비도 아닌 새로운 종이 되어버린 아내, 그녀가 남긴 녹음기, 그리고 감염 이후 의사소통이 가능해진 거북이 ‘장풍’과 마주한다. 왜곡된 감각과 흐릿한 기억이 겹쳐지는 세계 속에서, 화자는 아내와 함께 장풍을 바다로 돌려보내기로 결심한다. 움직일 수 없는 아내를 리넨 카트에 싣고 길을 나선 그는, 녹음기를 통해 좀비 사태 이후에 벌어진 일들, 홀로 남은 아내가 혼수 상태였던 자신을 보호하면서 어떻게 어디까지 버텨왔는지를 들으며 무너진 세계의 단면들을 따라간다. 그 과정 속에서도 오래전 평화로웠던 아내와의 기억들이 틈입하고, 과거와 현재가 뒤섞인 감각 속에서 화자는 마침내 바다에 도착한다. 장풍을 고향으로 돌려보낸 후, 해변에 나란히 앉은 두 사람은 둘만 남게 된 지구라는 폐허에 대해 이야기한다.

“첫 발화 이후 희정은 새로운 단어를 내뱉을 때마다 놀라워했고 그 감각을 소중히 여겼다. (…) 오름과의 대화는 지금껏 익힌 어떤 언어보다도 편안하게 느껴졌다.”-김혜윤, 「오름의 말들」

「오름의 말들」은 목소리 대신 전기 자극으로 감정을 주고받는 외계 생명체 ‘오름’과, 그들과의 소통을 시도하는 언어학자들의 이야기다. 햇빛만으로 생존하며 인류에 위협을 가하지 않는 오름은, 그 거대한 몸과 낯선 방식 탓에 처음부터 경계와 두려움의 대상이 된다. 스포츠 클라이밍과 이진법을 활용해 오름과의 첫 접촉에 성공한 언어학자 정희정과 감정 기반의 언어 해석에 능한 암호학자 이류는 협력하며 오름의 언어와 세계를 점차 이해해 나간다. 하지만 이런 평화로운 일상은 오래가지 못하는데, 정권이 바뀌면서 국가는 오름을 ‘연구 대상’에서 ‘상품’으로 바꿔 보기 시작하고, 이에 대한 정부의 개입이 거세지자 오름은 교류를 끊기에 이른다. 연구팀은 해산 위기에 놓이고, 희정은 타협을 거부한 채 끝까지 자리를 지킨다. 남겨진 희정과 류는 오름에게 떠나야 한다는 마지막 경고를 보내고, 희정은 오름의 꼭대기에 올라 마지막이 될지 모를 메시지를 전한다. 제한된 자극으로만 감정을 전하는 존재와, 같은 언어를 쓰면서도 서로에게 총을 겨누는 인간. 이 대비 속에서 작품은 ‘진정한 연결이란 무엇인가’를 조용하지만 단호하게 묻는다.

“한 번쯤은 사랑에 대한 모든 개념을 전복시키고,

모조리 불태운 다음, 완전한 무의 상태에서 숙고해 볼 필요가 있었다.”-청예, 「아모 에르고 숨(Amo Ergo Sum)」

「아모 에르고 숨」은 사랑에 대한 불신과 집착이 강한 ‘오필리아’가 연인 ‘후디니’와의 마음을 확인하기 위해, 자신의 복제체 ‘실비아’를 만들어 궁극의 사랑을 실험하는 이야기다. 실비아와의 관계를 통해 사랑의 진심을 증명하려 했던 오필리아는 이 사실을 후디니에게 털어놓지만, 후디니는 실비아를 희생시킨 그녀에게 혐오감을 느끼고 떠난다. 이후 오필리아는 실비아와 폐기 기한 30일의 시간을 함께 보내며 후디니의 귀환을 기다린다. 그 동안 실비아의 순종이 거북하게 느껴졌던 오필리아는 과거 자신이 겪었던 학대를 그녀에게 되풀이하는 지경에 이른다. 그러나 실비아는 굴하지 않은 채 끝까지 오필리아를 위로하고, 그 모습은 오필리아로 하여금 옛 연인 ‘와이즈의’ 무조건적 사랑을 떠올리게 한다. 마침내 오필리아는 실비아를 또 하나의 인격체로 받아들이고, 위조된 폐기 이행서를 통해 그녀에게 자유를 준다. 그러나 실비아와의 미래를 약속한 그 순간, 오필리아는 진실을 감춘 채 홀로 소각로로 향한다. 죽음을 앞두고, 와이즈가 왜 극단을 택했는지, 왜 후디니를 남겼는지를 되새기며, 복제와 진짜, 사랑과 죄책감의 경계 속에서 자신의 이야기를 마무리한다.

“…무서워.”

“뭐가 말인가요.”

“사람들을 또 무서워하게 될까 봐 무서워…. 그래서 이번에도 사람의 일을 찾아내지 못할까 봐 무서워….” -조서월, 「I‘m Not a Robot」

「I'm Not a Robot」은 사막 한가운데 남겨진 노인 ‘프랭크’와 마지막 로봇 ‘랜슬롯’이 인간의 일이 무엇인지 고민하고, 그 일을 어떻게든 이어가려 애쓰는 이야기다. 랜슬롯은 오래 전 자신에게 주어진 임무를 수행한 뒤 매번 고장 난 몸을 이끈 채 프랭크에게 돌아가고, 프랭크는 묵묵히 그를 수리한다. 그것이 오랜 시간 두 존재가 함께 반복해 온 일상이다. 수리를 하지 않는 시간엔 프랭크가 소설을 쓴다. 그러나 그의 글은 단 한 번도 다른 이에게 닿은 적이 없다. 온라인에 작품을 올리려 할 때마다 캡차를 통해 인간임을 증명해야 하지만, 그 시도는 매번 실패로 끝난다. 결국 그의 이야기를 들어주는 존재는 랜슬롯뿐이다. 글쓰기를 인간의 가장 가치 있는 일이라 여겨온 랜슬롯은 프랭크에게 사막을 넘어 다른 인간에게 글을 전하자고 제안하고, 처음엔 그 제안을 받아들였던 프랭크는 이내 자신이 써온 모든 원고와 집필 장비를 불태워 버린다. 이후 두 존재의 오래된 인연이 되짚어지고, 그사이 병세가 깊어진 프랭크는 가운을 잃은 채 조용히 세상을 떠난다. 그의 마지막을 곁에서 지킨 랜슬롯은 정성스럽게 묘를 만들고, 다시 주어진 임무를 수행하기 위해 길을 나서며 프랭크와 인간의 일에 대해 생각한다.

본문 중에서